マイホーム購入は、人生の中でも特に大きな買い物のひとつ。

だからこそ、「他の人はどんな家を、どのタイミングで、どれくらいの資金で購入しているのか?」が気になる方は多いのではないでしょうか。

こうした疑問に応えてくれるのが、住宅金融支援機構が毎年公表している「フラット35利用者調査」です。

実際にフラット35を利用して住宅を購入した人たちのリアルなデータをまとめた、非常に信頼性の高い調査です。

この記事では、2024年度(2025年7月25日公表)の最新データをもとに、FP(ファイナンシャルプランナー)目線で今の住宅購入トレンドを分析し、マイホーム購入のヒントをお伝えします。

(※本文中のグラフの出典は住宅金融支援機構「2024年度 フラット35利用者調査」になります)

1. 注文住宅は減少、中古住宅の存在感が拡大

住宅の種類別シェアを見ると、2024年度はリノベ需要やコストメリットなどで「中古住宅」の利用が大きく増加し、ついに「注文住宅」とほぼ並びました(約34〜35%)。

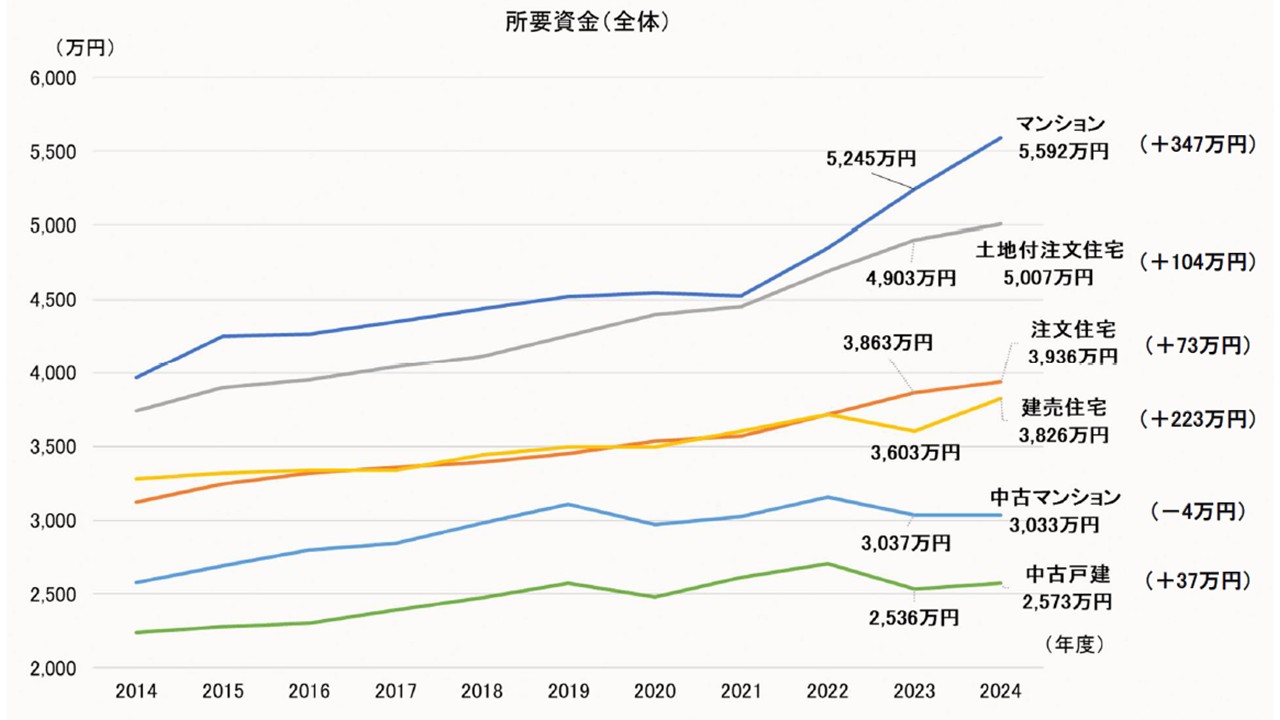

また、価格(所要資金)は全体的に上昇傾向ですが近年の新築の上昇率が顕著です(下図参照)。

🧾FP視点アドバイス

新築志向が根強い日本ですが、住宅価格や物価の上昇により、「費用対効果」や「自由な間取り設計」を重視する人たちが中古住宅+リノベーションにシフトしているのは自然な流れ。

リフォーム費用も含めた総予算をきちんと計画することが、資金計画上の鍵となります。

2. 購入者の年齢層に変化、40代・50代が増加中

購入者の中心層は依然として30代(約30%)ですが、年々その割合は減少傾向。代わって40代・50代が増加しており、2024年度は30代と40代の比率がほぼ同水準となっています。

🧾FP視点アドバイス

年齢が上がると住宅ローンの完済時期も遅くなりますが、ライフプランに合わせた返済計画(例:退職金の活用、繰上返済プラン)を組むことで無理なくマイホームを手に入れることは可能です。

高齢期の住まいを見据えた「終の棲家」として、慎重な判断が求められます。

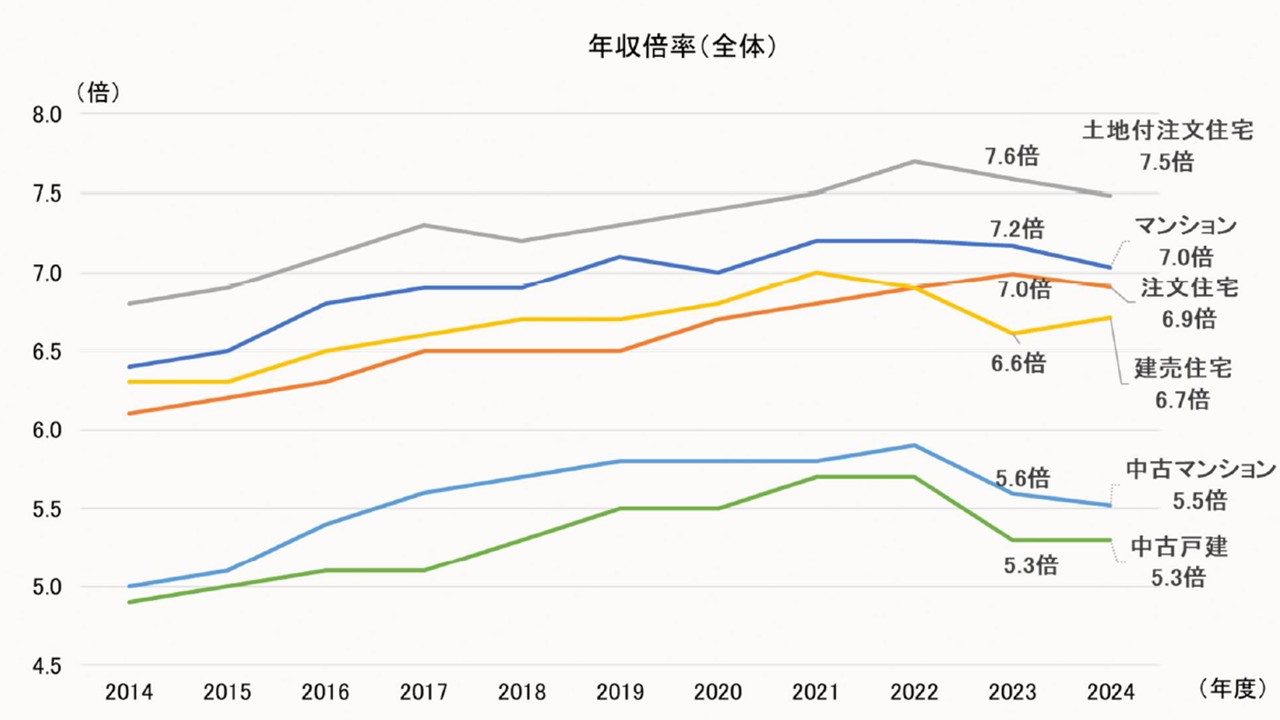

3. 世帯年収は微増、年収倍率は5.3〜7.5倍で推移

2024年度の世帯年収の平均は669万円(前年比+8万円)と微増していますが、構成比で見ると年収400〜600万円台が中心層です。

年収倍率(住宅価格÷年収)は5.3〜7.5倍で推移。

2022年までは上昇傾向でしたが、近年は横ばいからやや減少傾向にあります(下図参照)。

🧾FP視点アドバイス

年収から逆算した購入予算の目安としては、「年収の5〜6倍」以内に住宅価格を収めることが、家計に無理のない範囲とされています。

無理な借り入れを避け、自己資金の割合を増やすことで、将来的な負担軽減にもつながります。

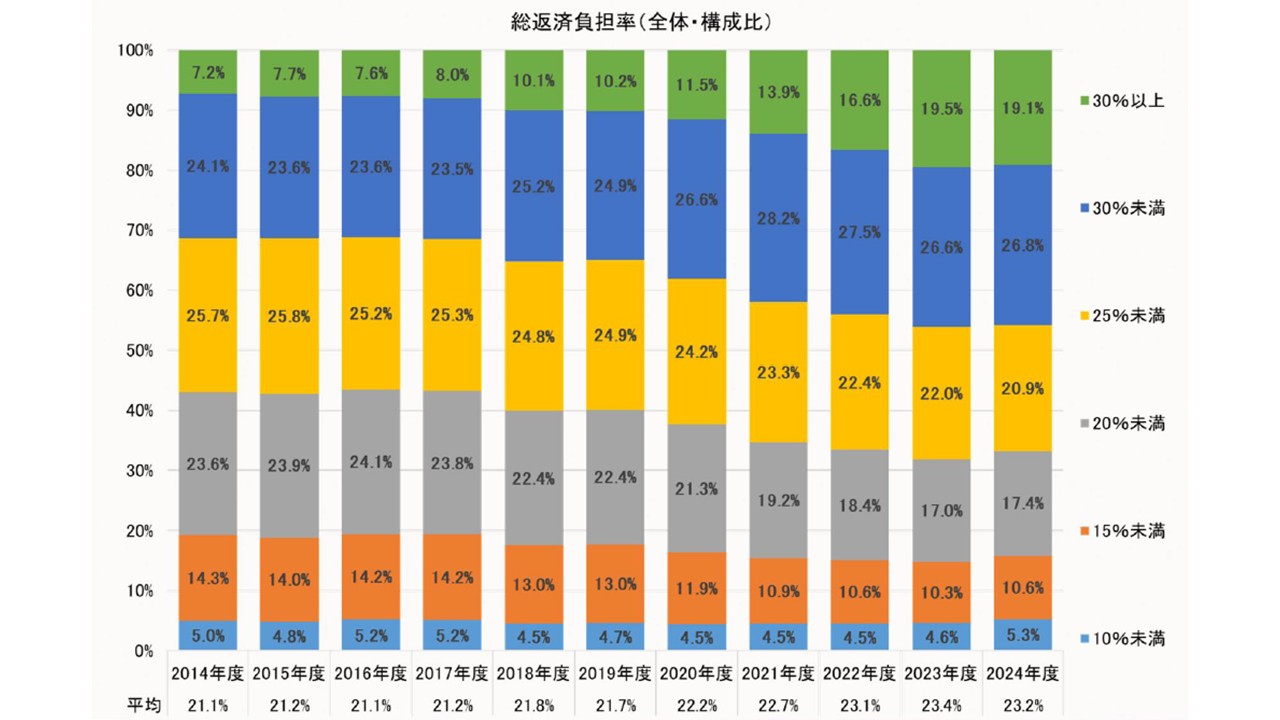

4. 総返済負担率は上昇傾向に注意

総返済負担率(年間返済額÷年収)は平均23.2%。25%未満が多数を占めるものの、30%以上の割合が増加傾向にあります(下図参照)。

🧾FP視点アドバイス

住宅ローンの返済比率は年収の25%以内が無理のない範囲とされます。

返済額が高くなると、教育費や老後資金にしわ寄せが来ることも。ライフプラン全体のバランスを重視しましょう。

🔍まとめ:データから読み解く「賢い住宅購入」のヒント

2024年度のフラット35利用者調査からは、以下の傾向が見て取れます。

- 中古住宅の人気が急上昇し、コストと自由度を重視する流れが加速

- 購入者の年齢層が30代から40〜50代へと広がり、住宅購入の多様化が進行

- 平均年収や所要資金は上昇傾向にあり、年収倍率・返済負担率には注意が必要

家計の状況や将来設計に応じて「背伸びしすぎない購入計画」を立てることが、後悔しないマイホーム取得への第一歩です。

住宅購入に関する資金計画や補助制度の活用について不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

FPの視点で、あなたにぴったりの住宅購入プランをご提案いたします。